Резистентность к пестицидам: почему «химия» перестает работать и что с этим делать?

Каждый агроном хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда проверенная годами обработка пестицидом, которая всегда давала стабильный результат, внезапно перестает работать. Вредители или возбудители болезней, казалось бы, не замечают опрыскивания и продолжают наносить урон урожаю. Это явление — не случайность и не проблема отдельного препарата. Это — резистентность, управляемая переменная в современном растениеводстве, требующая стратегического подхода.

Резистентность (устойчивость) к пестицидам — это наследуемое изменение чувствительности популяции вредного организма, которое приводит к тому, что препарат больше не обеспечивает ожидаемый уровень контроля при использовании в соответствии с рекомендованными нормами.

Это не частный случай, а глобальная и постоянно нарастающая проблема. Если в конце 80-х годов было зафиксировано более 500 видов резистентных вредителей и 150 видов патогенов, то уже к началу 2000-х число устойчивых видов насекомых превысило 700. Это прямое следствие эволюции, ускоренной нашими действиями.

Важно четко разграничивать два понятия:

- Природная устойчивость — это врожденная невосприимчивость целого вида к определенному классу химических веществ (например, гриб, у которого отсутствует фермент-мишень для конкретного фунгицида). Это следует отличать от разной восприимчивости на разных стадиях развития (личинки уязвимее яиц) или в зависимости от физиологического состояния организма.

- Приобретенная резистентность — это способность, которая развивается в популяции под селективным давлением многократных обработок. Именно о ней и пойдет речь.

Как возникает устойчивость: естественный отбор в действии

Механизм возникновения резистентности — это классический пример естественного отбора, который мы наблюдаем на полях в ускоренном режиме. Процесс можно разложить на несколько шагов:

- Начальная популяция. В любой, даже самой чувствительной, популяции вредителей изначально существуют отдельные особи, которые от природы чуть менее восприимчивы к определенному яду. Это нормальная генетическая изменчивость.

- Первая обработка. Применение пестицида уничтожает подавляющее большинство чувствительных особей. Но те самые, единичные, чуть более стойкие организмы выживают.

- Размножение выживших. Выжившие особи, носители генов устойчивости, размножаются и передают эти гены своему потомству.

- Повторные обработки. С каждым последующим применением того же препарата (или препаратов с тем же механизмом действия) процесс повторяется. Доля устойчивых особей в популяции неуклонно растет.

- Потеря эффективности. В конечном итоге популяция насыщается устойчивыми особями до такой степени, что препарат перестает работать даже при повышенных нормах расхода.

Основной вывод этого раздела прост: главная причина развития резистентности — это многократное и бессистемное применение пестицидов с одинаковым механизмом действия (МД). Понимание и управление этим эволюционным давлением является важнейшим фактором сохранения эффективности химических средств защиты.

Стоит отметить, что организмы, дающие много поколений за сезон (например, тли, клещи, белокрылки, возбудители мучнистой росы), вырабатывают резистентность значительно быстрее.

Защитные механизмы вредителей: краткий обзор "суперспособностей"

Что же происходит на биологическом уровне, когда вредитель становится неуязвимым? У него появляются своего рода "суперспособности". Вот два ключевых механизма:

- Изменение мишени. У вредного организма происходит мутация в том самом белке или ферменте, на который должен действовать пестицид. В результате яд больше не может «пристыковаться» к своей цели и теряет эффективность. Этот механизм часто приводит к перекрестной устойчивости: вредитель становится невосприимчивым сразу ко всем препаратам из одной химической группы, так как они действуют на одну и ту же мишень.

- Ускоренная детоксикация. Организм вредителя начинает вырабатывать в разы больше специальных ферментов (например, оксидаз, трансфераз), которые расщепляют или нейтрализуют токсин быстрее, чем он успевает нанести вред.

Существуют и другие, более сложные механизмы, такие как снижение проницаемости покровов вредителя или активный "выброс" токсина из клеток с помощью особых белков-транспортеров (ABC-транспортеры).

Антирезистентная стратегия: как сохранить эффективность препаратов

Резистентность — это процесс, которым можно и нужно управлять. В основе этого управления лежат четкие и практические правила.

Правило №1: Ротация действующих веществ с разным механизмом действия

Это фундамент любой антирезистентной стратегии. Механизм действия (МД) — это конкретный биохимический процесс, который нарушает пестицид в организме вредителя. Повторное использование препаратов с одинаковым МД отбирает устойчивые формы. Чередование препаратов с разными МД не дает популяции адаптироваться к какому-то одному типу воздействия.

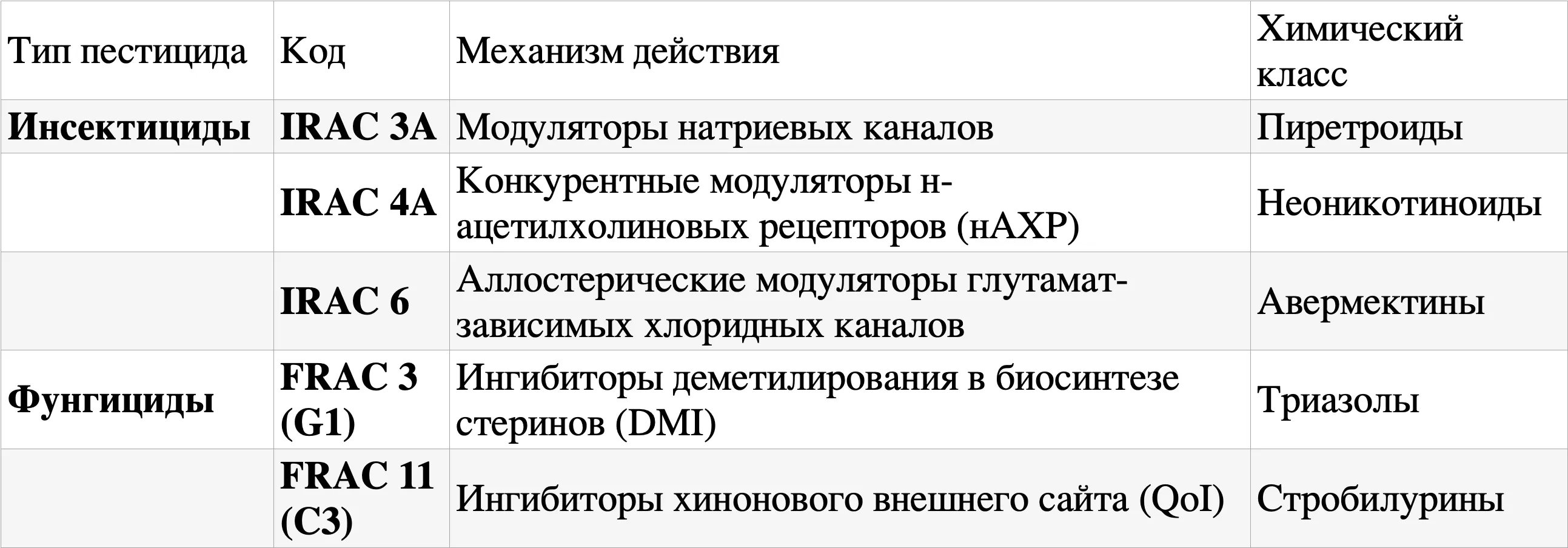

Для удобства агрономов существуют международные комитеты, которые классифицируют все пестициды по группам в зависимости от их механизма действия:

- IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) — для инсектицидов и акарицидов.

- FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) — для фунгицидов.

Внимание: не путайте смену торгового названия препарата со сменой механизма действия. Два препарата с разными названиями могут содержать действующие вещества из одной и той же группы IRAC или FRAC и не подходят для чередования.

Код группы МД все чаще указывается на этикетках препаратов. Практика ротации подразумевает использование так называемых «окон применения»: продукты из одной группы МД применяются в течение определенного периода (например, на протяжении развития одной генерации вредителя), после чего их сменяют препаратами из другой группы.

Примеры групп с разным механизмом действия:

Ключевые практики управления резистентностью

- Применяйте Интегрированную Защиту Растений (IPM). Химический метод — это лишь часть комплексной системы. Основой должны служить агротехника (севооборот, обработка почвы), использование устойчивых сортов и биологические методы контроля (сохранение и выпуск энтомофагов).

- Работайте по порогам вредоносности (ЭПВ). Обработки нужно проводить только тогда, когда численность вредителя достигает экономического порога, а не "для профилактики" или по календарю. Это сокращает количество обработок и снижает селективное давление.

- Используйте рекомендованные нормы расхода. Заниженные дозы не уничтожают популяцию, а действуют как мощный селективный фильтр, отсеивая только самых слабых особей и позволяя размножаться тем, кто обладает средней и высокой степенью устойчивости. Это ускоряет эволюцию резистентности в полевых условиях.

- Различайте стратегии для инсектицидов и фунгицидов. Это критически важный аспект.Для инсектицидов и акарицидов: Избегайте баковых смесей препаратов с разным МД. Такая практика может ускорить отбор особей с множественными механизмами устойчивости (например, с усиленным метаболизмом), которые способны нейтрализовать оба действующих вещества. Это приводит к возникновению "супер-резистентных" популяций, с которыми крайне сложно бороться.

- Для фунгицидов: Наоборот, баковые смеси часто являются эффективной антирезистентной стратегией. Классический пример — смесь фунгицида с высоким риском резистентности (например, из группы стробилуринов, FRAC 11) и контактного мультисайтового фунгицида с низким риском (например, на основе меди или манкоцеба).

- Активно используйте мультисайтовые фунгициды. К контактным (мультисайтовым) фунгицидам, таким как препараты на основе меди или серы, устойчивость практически не вырабатывается. Причина в том, что они нарушают одновременно несколько жизненно важных процессов в клетке патогена. Для развития устойчивости грибу потребовалось бы несколько независимых мутаций одновременно, что статистически крайне маловероятно. Это делает их незаменимым элементом в программах ротации.

Взгляд в будущее: хемосенсибилизация

Одним из перспективных научных направлений в борьбе с резистентностью, особенно у фитопатогенных грибов, является хемосенсибилизация.

Суть метода — совместное применение фунгицида с безопасным веществом-сенсибилизатором. Сам по себе сенсибилизатор не токсичен для гриба, но он активно ослабляет его собственные защитные механизмы, в частности, способность справляться с окислительным стрессом, который вызывает фунгицид. В результате патоген снова становится уязвимым для действия препарата.

Главные преимущества этого подхода:

- Преодоление существующей резистентности: Позволяет "вернуть в строй" и восстановить эффективность фунгицидов, которые уже потеряли свою силу против устойчивых штаммов.

- Снижение дозировок: Дает возможность значительно снизить нормы расхода фунгицидов без потери эффективности, что уменьшает пестицидную нагрузку на агроценоз.

- Замедление эволюции: Снижает селективное давление на популяцию патогена и риск дальнейшего отбора устойчивых форм.

Резистентность — это неизбежный биологический процесс, результат эволюции в действии. Наша задача — не искать "все более сильные" яды, а научиться грамотно управлять этим процессом. Это требует смены парадигмы: от попыток тотального уничтожения вредных организмов к стратегическому управлению их популяциями.

Долгосрочная эффективность и экономическая целесообразность химической защиты зависят от комплексного и продуманного подхода. Его основа — ротация препаратов с разными механизмами действия, интеграция химических обработок в общую систему IPM и отказ от календарных опрыскиваний в пользу работ по порогам вредоносности. Рациональное использование пестицидов сегодня — это залог того, что они останутся эффективным инструментом в наших руках на долгие годы.